朱屺瞻是中国画坛的传奇,他105年的漫长人生见证了中国画坛的百年变迁。

1995年,一座以朱屺瞻名字命名的艺术馆在鲁迅公园附近建成开馆。在朱屺瞻艺术馆建馆30周年之际,“时序:朱屺瞻艺术研究展”向观众呈现了68件精品力作。

让我们随朱屺瞻艺术馆副馆长马艳一同看展,走近这位传奇画家与这座“三十而立”的美术馆。

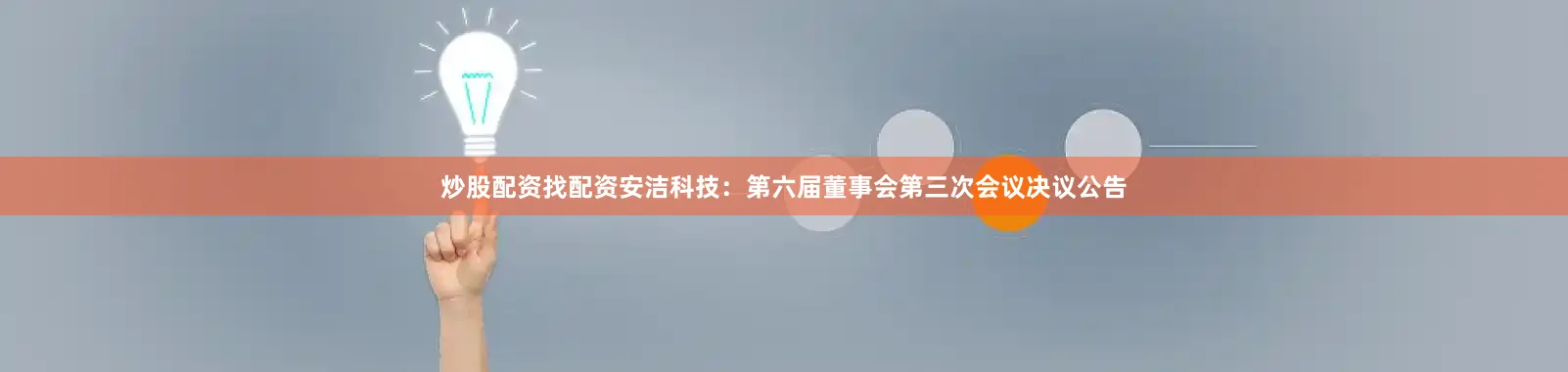

朱屺瞻 《浮想小写》之《理想》 林畊青题诗 1977

朱屺瞻 《浮想小写》之《理想》 林畊青题诗 1977

画画当有“宇宙感”

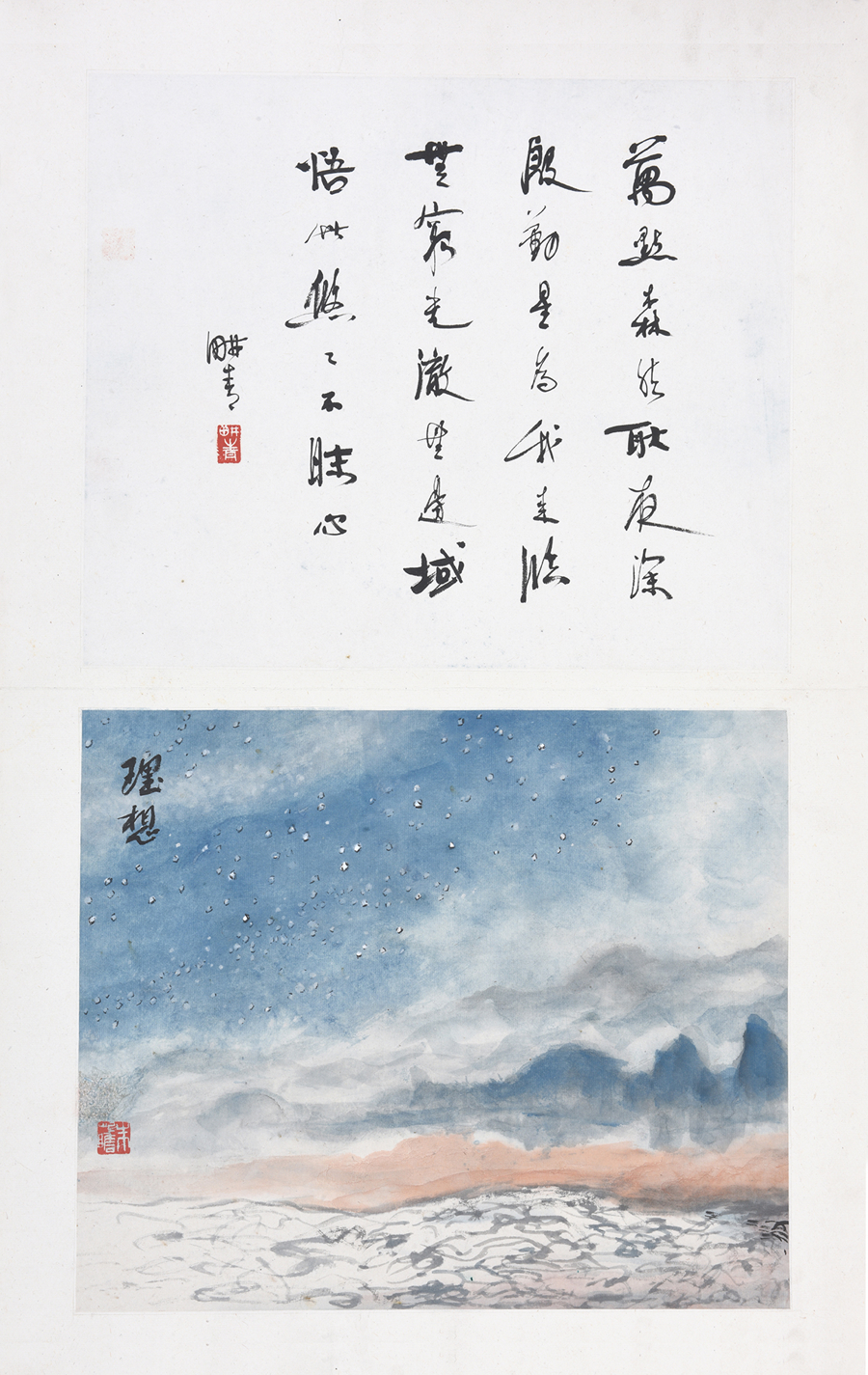

1977年,86岁高龄的朱屺瞻创作了一组与其以往风格迥然不同的山水小册——《浮想小写》。此次展览首次向观众完整呈现了《浮想小写》的原作。

这14幅作品的创作灵感来自朱屺瞻的好友复旦大学林同济教授(笔名畊青)。林教授曾言:“意境有高低;叹老嗟卑,意境限于个人;感时忧世,意境胜了一筹;最高的意境,则需与天地同脉拍。这就是‘宇宙感’。表现可有两面:感到无穷时空的‘微茫’处,与感到生化天机的‘微妙’处……”

这段话对朱屺瞻启发良多。“画出的一山一水,一景一物,究竟停留在个人情趣平面,还是能进入历史的范畴,而更趋入于宇宙范畴?要写出生化天机的‘微妙’,我确曾向往。要表达无穷时空的‘微茫’,我不曾想到。我最近作《浮想小写》,可看作为我对两种‘宇宙感’的尝试。”

朱屺瞻为《浮想小写》中的12幅作品题写了标题,分别为:理想、宇宙、开拓、攀登、突破、曲折、斗争、变革、清洗、再生、迈进、出新。林畊青则根据画意,为每幅画赋诗一首。在《理想》一作中,他写道:“万点森然耿夜深,殷勤星为我来临。无穷光彻无边域,悟此悠悠不昧心。”这些诗与朱屺瞻的画相得益彰,诚如周谷城教授的题跋:“诗以道志,画里有诗。”

1978年,冰心先生看了《浮想小写》后写下题跋:“我既不懂画,又从来不敢给人题画,但先生(朱屺瞻)给我的印象,是恂恂慈蔼的长者,而《浮想小写》更是雅健雄深,意出画外,非有阔大的胸襟、精湛的艺术不能作此。”

“朱屺瞻先生从小多病,他将这组作品视作对其人生的回顾,过去的理想与感怀、彷徨与苦思,都在‘浮想’中。”马艳对记者说,“这组作品之所以重要,是因为其拉开了朱屺瞻先生‘耋年变法’的序幕。20世纪80年代,90岁高龄的他以泼色法实现了其艺术创作的‘耋年变法’,墨彩淋漓、色墨交融的新画风将中国画推向了新的高峰,也奠定了他在中国美术史上的地位。”

朱屺瞻 《浮想小写》之《突破》 纸本设色 林畊青题诗 1977

朱屺瞻 《浮想小写》之《突破》 纸本设色 林畊青题诗 1977

无拘无束地直抒感受

创作于1976年前后的《墨兰图卷》,也是在此次展览中首度公开亮相的重要作品。这是一幅20米的长卷,由画家、《朱屺瞻年谱》的作者尹光华提供。画中的墨兰肆意生长,花朵或盛开,或含苞,枝叶纵横交错,充满了生命力。朱屺瞻以豪放的笔触和独特的墨法,将野兰的神韵展现得淋漓尽致,体现出一种奔放而不失细腻、浑厚而又灵动的艺术风格。

极为难得的是,画面上还有李可染、黄苗子、黄永玉、徐邦达、李苦禅、周汝昌、周炼霞、钱君匋等多位艺术大家的题跋。从这些题跋中不难读出,他们都为这件作品的气韵深深打动。

当年30岁的尹光华认识朱屺瞻没多久,就与其成为忘年交。朱屺瞻画完《墨兰图卷》后,将此图寄到北京。尹光华带着画和纸,登门拜访李可染先生。李可染见此画后赞叹不已,欣然答应为其题写引首。

1977年,朱屺瞻又为尹光华画了一组《花卉册页》。“我研究过朱屺瞻先生的不少作品,当我第一次见到这组精彩的册页时,不由得对朱先生中西合璧的妙笔感到佩服。”马艳说。

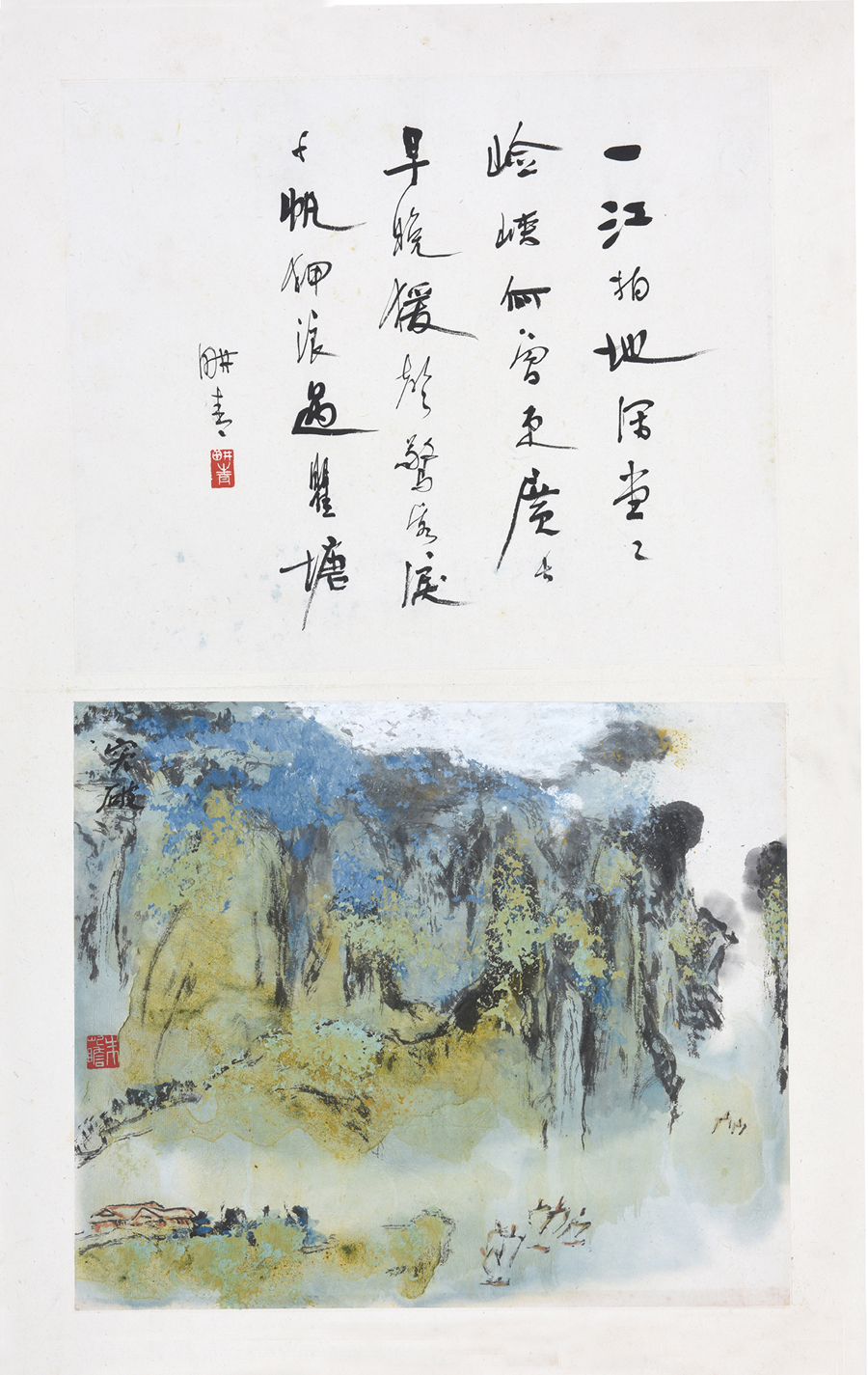

朱屺瞻 《溪山微茫》 纸本设色 1986

朱屺瞻 《溪山微茫》 纸本设色 1986

此次展览中还有不少佳作都是首次亮相。《溪山微茫》作于1986年,此时的朱屺瞻已近95岁高龄。他从早年就开始尝试将丙烯颜料用于中国画,这幅画中的蓝色与绿色都是他非常喜爱的颜色。但与他后来常用的厚重的、充满肌理感的蓝色相比,《溪山微茫》中的蓝色呈现出一种近乎水彩的透明感,他把丙烯颜料与中国水墨相融合的深厚功力可见一斑。

“若干年来,我多少抱有一个心愿:努力跟着时代变,努力引导我的画向着一个方向推进。那就是:风格要浑厚一点,色调要强烈一些,笔意要拙朴一点。”朱屺瞻生前曾这样写道。

1892年,朱屺瞻出生于江苏太仓浏河镇的一个富商家庭,他早年曾入私塾摹写兰竹与山水。20岁时,他开始接触西方油画,进入中国第一所现代美术学校——上海图画美术院即后来的上海美专就读,次年在该校执教。26岁,他在好友汪亚尘的影响下赴日留学,入川端美术学校学习素描、油画和西洋画史,深受后印象派、野兽派画家,比如凡·高、塞尚、马蒂斯等人的影响。

1994年,104岁的朱屺瞻在金秋笔会上开笔

1994年,104岁的朱屺瞻在金秋笔会上开笔

新中国成立后,朱屺瞻加入上海文史馆,成为第一批馆员。上海中国画院成立后,他成为第一批画师。在其后的十多年间,他的作品无论在趣味上还是形式上,都发生了根本变化。从20世纪50年代中后期开始,朱屺瞻创作了一大批表现革命历史、新中国社会建设与时代新风的山水画。

1972年的一天,朱屺瞻在上海音乐学院张隽伟教授家中听到了作曲家西贝柳斯的交响乐,奔腾雄壮的旋律使他激动不已。后来他回忆道:“我听了浪漫派、印象派的音乐,产生了一种强烈的欲望——要放,要无拘无束地直抒自己的感受。”在音乐中获得的灵感,以及时代精神的感召、友曹的相互影响,对朱屺瞻后来探索泼色大写意的“耋年变法”产生了重要影响。

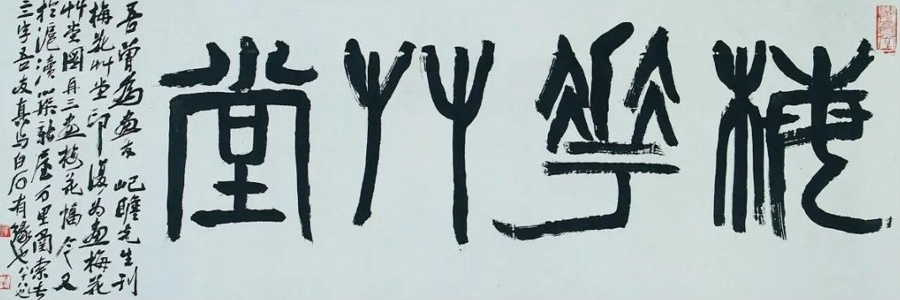

齐白石题写的“梅花草堂”

齐白石题写的“梅花草堂”

梅花草堂主人的“朋友圈”

步入朱屺瞻艺术馆的3楼,历史感扑面而来:这里复原了朱屺瞻曾经的画室“梅花草堂”。

与很多文人一样,朱屺瞻一直将凌寒不惧的梅花视作自己的精神象征,他爱梅、种梅、画梅,并将自己的画室命名为“梅花草堂”,自号“梅花草堂主人”。

朱屺瞻一生中拥有过3个“梅花草堂”。第一个“梅花草堂”诞生于朱屺瞻的家乡——太仓浏河镇。年轻的他经常邀同道好友去画室雅聚,并以“梅花草堂”为创作题材邀请黄宾虹、王一亭、汪亚尘、吴湖帆、潘天寿等友人题诗作画,留下了诸多佳作。

1946年,第二个“梅花草堂”诞生于上海淘砂场果育堂街。那一年,朱屺瞻与齐白石在上海相见。早在1929年,两人就以金石订交,直到1946年才终于见面。齐白石先后为朱屺瞻定制了70多件自用名印和闲章,朱屺瞻因此成为南方地区拥有齐白石印章最多的人。

朱屺瞻不仅多次“万里寄石”,求刻印章,还请齐白石作画、题诗。展厅中陈列着一幅齐白石的篆书匾额“梅花草堂”。在题记中,齐白石写道:“吾曾为画友屺瞻先生刊梅花草堂印,后为画梅花草堂图,再三画梅花立轴。今又于沪渎筑新屋,万里函索此四字,吾友真与白石有缘也。”

1978年,上海巨鹿路的景华新村,朱屺瞻的第三个“梅花草堂”诞生了,其“耋年变法”后的诸多代表作都是在这间画室里创作完成的。

1995年,朱屺瞻艺术馆落成开馆后,在3楼复制了一间80平方米的朱屺瞻画室。“梅花草堂”见证了朱屺瞻一生的艺术心路,也见证了他与一代代画家、文人的友情。

朱屺瞻《花卉册页》 1977 陈俊珺 摄

朱屺瞻《花卉册页》 1977 陈俊珺 摄

此次展览除了朱屺瞻的代表作与建馆30年的重要文献外,还向观众呈现了艺术馆积累的丰富馆藏,傅山、蒲华、齐白石、蔡元培、陈师曾等人的精品也值得一观。据马艳介绍,继“时序:朱屺瞻艺术研究展”之后,朱屺瞻艺术馆还将举行一系列活动,包括“谱系:朱屺瞻艺术馆三十周年文献展”、“转义:近现代美术史研究与当代策展”研讨会和“共享:我在美术馆听故事”工作坊。

米牛配资-全国配资公司-网上炒股-按月配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。